とほほの赤膚焼入門

目次

赤膚焼(あかはだやき)とは

- 奈良県の奈良市と大和郡山市で生産される陶器です。

- 遠州七窯 のひとつに数えられます。

赤膚焼の歴史

Wikipedia の記載 [1] などを時系列に整理すると下記となるようです。開祖はよく分かりませんが、奥田木白 が中興の祖として赤膚焼を発展させ、遠州七窯 にも数えられました。現存する窯の中では 古瀬堯三 の 赤膚山元窯 が最古参? 大塩姓の窯がいつの頃からあるのか不明ですが、大塩正人 も十代の歴史がありかなり古いようです。

- 天正年間(1573-1592年)、豊臣秀長が尾張国常滑の陶工与九郎を招いて赤膚山麓の五条山で開窯させたのが始まりという説もあるが史料記載や物品は見つかっていない。

- 赤膚の名は五条山の別名赤膚山が由来とか、赤色の土色が由来とか諸説ある。[13]

- 江戸時代中期(1650-1750年頃)、大和郡山市で「雲華焼(うんげやき)」の窯が運用されていたことが発掘される。

- その後は一度廃れる。[13]

- 天明年間(1781-1789年)、大和郡山城主柳澤保光(柳澤堯山)の意向をうけ、初代治兵衛と伊之助が赤膚焼を再興。大和郡山藩の御林山、御用窯として保護される。郡山藩からの拝領の品の中には勾玉の形をした「赤ハタ」の窯印や、堯山侯直筆の絵軸がある。[3]

- 天保7年-嘉永3年(1836-1850年)頃、奥田木白(1800-1871年)が赤膚焼中興の祖として赤膚焼の名前を広める。

- 木白は「柏屋」の質商・炭問屋を営んでいたが赤膚焼の陶工に専念し、「柏」の文字を分解して俳号を「木白」とした。[14]

- 嘉永7年(1854年)頃、田内梅軒が「陶器考」を著し、遠州七窯のひとつとしてあげる。

- ただし、遠州の死後であることから遠州が好んだであろうものとして選定されたものと推測される。[10]

- 嘉永年間(1848-1855年)、元の窯は中の窯と呼ばれ東西に分立して「東の窯」「中の窯」「西の窯」に分裂。

- 「東の窯」は住吉屋平蔵の息子の岩蔵、「中の窯」は陶工・井上治兵衛、「西の窯」は惣兵衛が焼いていた。

- 明治12年(1879年)「西の窯」は三代惣兵衛没後の忠次郎の頃他家へ同居した記録があるが、それから廃窯した。

- 明治17年(1884年)出版の『大和国名流誌』には山口甚次郎、古瀬治平、井上忠次郎の3人の名前が記されている。

- 明治19年(1886年)に「中の窯」では4代治兵衛没後、「東の窯」の房次郎が「中の窯」を道具ごと買い取った。

- その後、「東の窯」では石川寅吉、「中の窯」では山口甚三郎、「西の窯」では井上忠次郎が製陶していた。

- 明治23年(1890年)「東の窯」は石川寅吉が継ぐ記録が残っているが、寅吉没後「東の窯」は廃窯された。

- その後、古瀬家の縁戚が「中の窯」を買い戻し、大阪で働いていた徳次郎が呼び戻され、昭和初期に初代古瀬堯三を名乗り、古瀬家による「中の窯」が再開される。「赤膚山元窯」と改名。

- 平成19年(2007年)、赤膚山元窯の「大型窯」「中型窯」「展示室及び旧作業場」が国の登録有形文化財として登録。[9]

- 大塩姓の窯がいつの頃からあるのか不明だが、2023年11月に 十代大塩正人 がデビューしており、かなり古い歴史をもっていそう。[15]

- 現在、奈良県の伝統工芸品としては下記の六窯があげられている。[1]

- 大塩正人(正義)(奈良市) 平成7年4月28日

- 大塩昭山(栄作)(奈良市) 平成7年4月28日

- 赤膚焼 大塩玉泉窯(奈良市) 平成25年6月25日

- 赤膚山 古瀬堯三(奈良市) 平成25年6月25日

- 赤膚焼 尾西楽斎窯(大和郡山市) 平成7年4月28日

- 赤膚焼窯元 小川二楽(大和郡山市) 平成7年4月28日

赤膚焼の特徴

- 赤膚焼の特徴は下記とされています。[11] [18]

- [土]:赤膚山で採取した赤土を主とする。

- [釉]:ワラ灰にハギやクヌギ等の木灰と長石の粉等を調合した乳白色の萩釉をかける。

- [絵]:奈良絵 の紋様を施す。

赤膚焼訪問

2025年4月に赤膚焼産地を訪問してみました。

なら工藝館

奈良県のいろいろな工芸品が展示されています。購入も可能。[12]

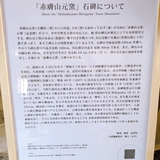

赤膚山元窯 古瀬堯三(ふるせぎょうぞう)

現存する赤膚焼の中では一番歴史の古い窯。色々な史物や登り窯を見せていただきました。登り窯等は国の登録有形文化財になっています。[3]

大塩正人(おおしおまさんど)

正人と書いて「まさんど」と読むそうです。正人(まさんど)の名を九代目がついでおられます。[4]

大塩昭山(おおしおしょうざん)

昭和になって開かれたことから昭山の名前となっているそうです。[6]

大塩玉泉(おおしおぎょくせん)

昭山以降に独立した大塩系の中では比較的新しい窯。[7]

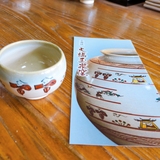

大塩正士陶房(おおしおまさしとうぼう)

ネットで見ると「正史」だったり「正士」だったりしたのですが、本名は「正史」だけど今年から「正士」に改名されたそうです。外人観光客相手に英語で手作り体験を実施されていました。ぐい呑みの底から覗く鹿がかわいい。[5]

寧屋工房(なやこうぼう)

なら工藝館の近くにあります。図柄が味わい深し。[8]

リンク

- [1] 赤膚焼(Wikipedia)

- [2] 画像検索(Google)

- [3] 赤膚山元窯/古瀬堯三(ふるせぎょうぞう)

- [4] 大塩正人窯(おおしおまさんどがま)

- [5] 大塩正士陶房(おおしおまさしとうぼう)

- [6] 大塩昭山(おおしおしょうざん)

- [7] 大塩玉泉(おおしおぎょくせん)

- [8] 寧屋工房(なやこうぼう)

- [9] 奈良県の登録有形文化財一覧

- [10] 遠州七窯(Wikipedia)

- [11] 七代大塩正人作・赤膚焼の蓋置き(ともさんの焼き物・骨董紀行)

- [12] なら工藝館

- [13] 赤膚焼とは(日本全国工芸百科事典)

- [14] 奥田木白(Wikipedia)

- [15] 遠州七窯の一つ 赤膚焼 大塩正人窯親子展

- [16] 小川二楽(おがわにらく)

- [17] 尾西楽斎(おにしらくさい)

- [18] 赤膚焼 大塩まなのプロフィール

Copyright (C) 2025 杜甫々

初版:2025年5月4日、最終更新:2025年5月4日

https://www.tohoho-web.com/ot/yakimono/akahada-yaki.html